L’Atelier de la Nature

Invité pour l’édition 2021 du festival Art In Situ sur l’ancien site industriel des fours à chaux de Lormandière à Chartres-de-Bretagne transformé aujourd’hui en zone naturelle protégée ; le collectif IDLV propose de renverser les choses et une partie du site en atelier de production d’affiches pour la biodiversité !

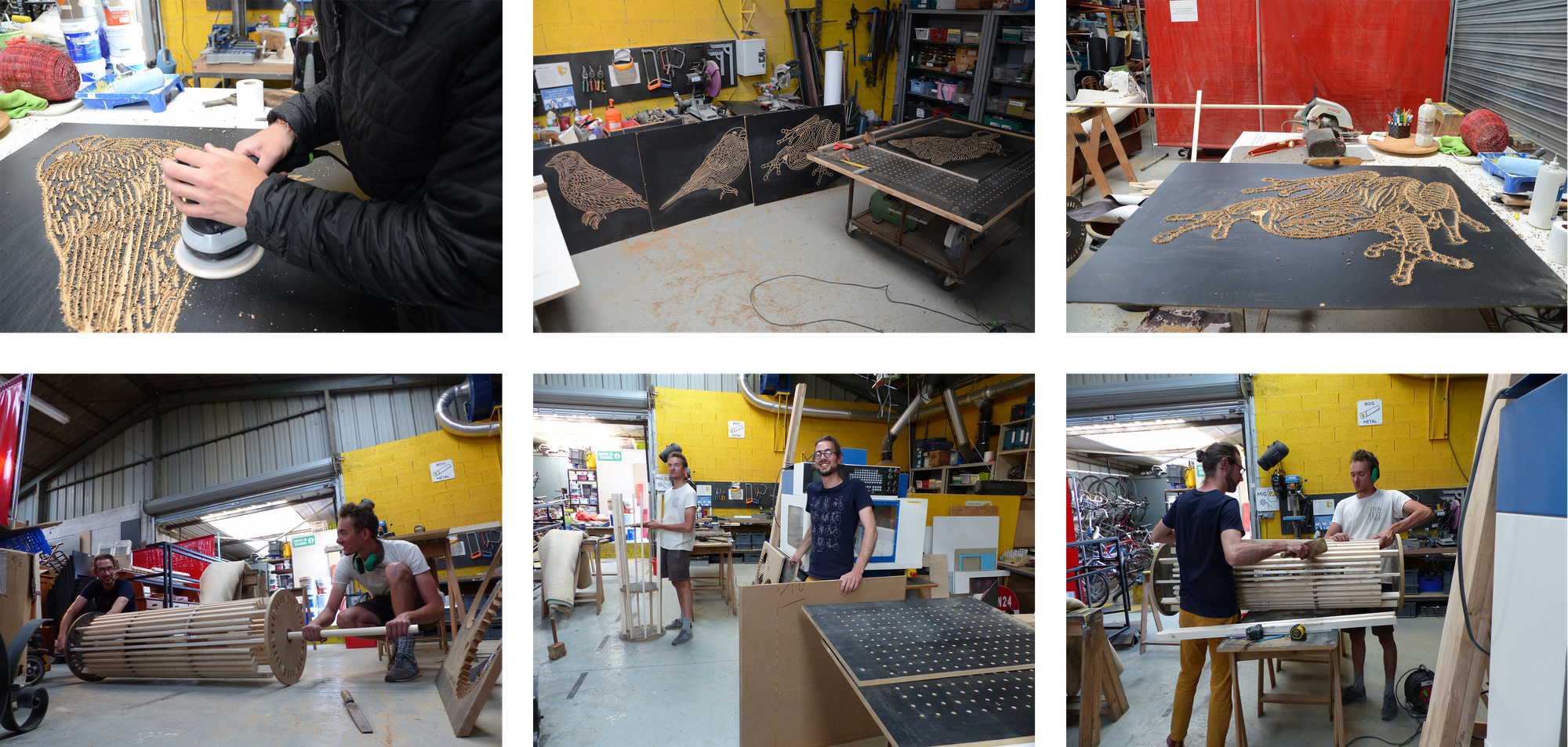

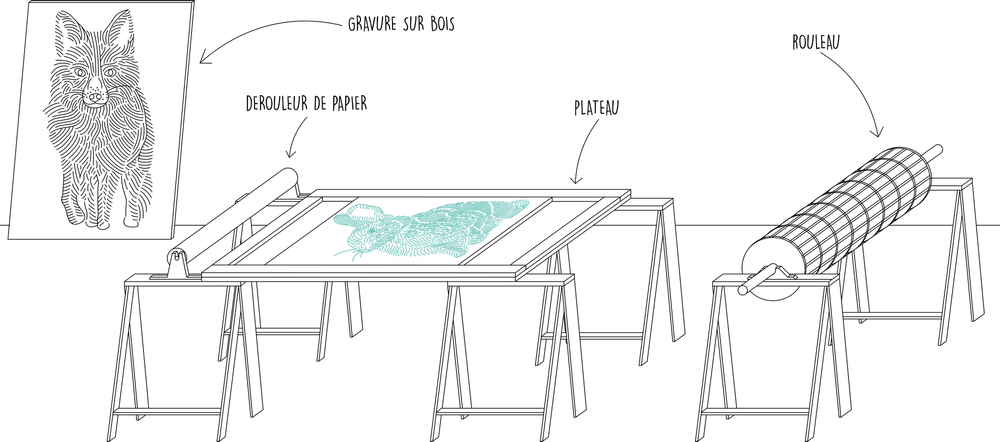

Fabriquées par le publics à l’aide d’une presse et de tampons “géants” permettant de réaliser des formats de la taille des publicités dans les arrêts de bus (120⁄176 cm), ces affiches représentant des figures de la faune vivant sur le site (la chauve-souris Barbastelle d’Europe, le lézard vert, la couleuvre à collier, le bouvreuil pivoine, …) nous rappellent l’importance de considérer le monde des vivants non humains avec qui nous partageons notre environnement.

La démarche :

Inspirés par le livre Manières d’être vivant de Baptiste Morizot, les artistes du collectif IDLV se permettent d’emprunter ici un extrait du texte pour partager leurs intentions et mettre en mots le projet l’Atelier de la Nature.

”La crise de nos relations au vivant est une crise de la sensibilité parce que les relations que nous avons pris l’habitude d’entretenir avec les vivants sont des relations à la “nature”. Comme l’explique l’anthropologue brésilien Eduardo Viveiros de Castro, les héritiers de la modernité occidentale que nous sommes pensent qu’ils entretiennent des relations de type “naturel” avec tout le monde des vivants non humains, car toute autre relation envers eux est impossible. Les relations possibles dans le cosmos des modernes sont de deux ordres : ou bien naturelles, ou bien sociopolitiques, et les relations sociopolitiques sont réservées exclusivement aux humains.

Conséquemment, cela implique qu’on considère les vivants essentiellement comme un décor, comme une réserve de ressources à disposition pour la production, comme un lieu de ressourcement ou comme un support de projection émotionnel et symbolique. Être un décor et un support de projection, c’est avoir perdu sa consistance ontologique. Quelque chose perd sa consistance ontologique quand on perd la faculté d’y faire attention comme un être à part entière, qui compte dans la vie collective et politique, en dehors du champ de l’important, c’est là l’événement inaugural de la crise de la sensibilité.

Par “crise de la sensibilité”, j’entends un appauvrissement de ce que nous pouvons sentir, percevoir, comprendre, et tisser comme relations à l’égard du vivant. Une réduction de la gamme d’affects, de percepts, de concepts et de pratiques nous reliant à lui. Nous avons une multitude de mots, de types de relations, de types d’affects pour qualifier les relations entre humains, entre collectifs, entre institutions, avec les objets techniques ou les œuvres d’arts, mais bien moins pour nos relations au vivant. Cet appauvrissement de l’empan de sensibilité envers le vivant, c’est-à-dire des formes d’attention et des qualités de disponibilité à son égard, est conjointement un effet et une part des causes de la crise écologique qui est la nôtre.

Un premier symptôme de cette crise de la sensibilité, peut-être le plus spectaculaire, est exprimé dans la notion d’“extinction de l’expérience de la nature” proposée par l’écrivain et lépidoptériste Robert Pyle : la disparition de relations quotidiennes et vécues au vivant. Une étude récente montre ainsi qu’un enfant nord-américain entre 4 et 10 ans est capable de reconnaître et distinguer en un clin d’œil expert plus de mille logos de marques, mais n’est pas en mesure d’identifier les feuilles de dix plantes de sa région. La capacité de discrimination des formes et des styles d’existence des autres vivants est massivement redirigée vers les produits manufacturés, et cela se redouble d’une sensibilité très faible aux êtres qui peuplent avec nous la Terre. Réagir à l’extinction de l’expérience, à la crise de la sensibilité, c’est enrichir la gamme de ce que, envers la multiplicité des vivants, on peut sentir, comprendre, et tisser comme relations.

Il existe un lien discret mais profond entre la disparition contemporaine massive des oiseaux des champs, documentée par des études scientifiques, et la capacité d’un chant d’oiseau urbain à faire sens dans une oreille humaine. Lorsqu’un Amérindien Koyukon (le koyukon est une langue athapascane du Nord parlée aux États-Unis, dans l’Est de l’Alaska, le long des rivières Yukon et Koyokuk) entend le cri d’une corneille en Alaska, le son s’insinue en lui et, par grappe mémorielle, lui restitue simultanément l’identité de l’oiseau, les mythes qui racontent ses moeurs, leurs filiations communes et leurs alliances immémoriales dans le temps du mythes. Il y a des corneilles partout dans nos villes, leurs appels arrivent chaque jour à nos oreilles et nous n’entendons rien, parce qu’on les a transformées en bêtes dans nos imaginaires : en “nature”. Il y a quelque chose de triste dans le fait que dix chants d’oiseaux différents qu’on entend chaque jour ne parviennent pas au cerveau autrement que comme bruit blanc, ou au mieux évoquent un nom d’oiseau vide de sens : c’est comme des langues anciennes que plus personne ne parlerait, et dont les trésors sont invisibles.

La violence de notre croyance en la “Nature” se manifeste dans le fait que les chants d’oiseaux, de grillons, de criquets, dans lesquels on est immergés en été dès qu’on s’éloigne des centres-villes, sont vécus dans la mythologie des modernes comme un silence reposant. Alors qu’ils constituent, pour qui veut bien essayer de les traduire, de les sortir du statut de bruit blanc, des myriades de messages géopolitiques, de négociations territoriales, de sérénades, d’intimidations, de jeux, de plaisirs collectifs, de défis lancés, de tractations sans paroles. La moindre prairie fleurie est un caravansérail cosmopolite, multilingue, multi-espèce et bourdonnant d’activité. Un vaisseau spatial aux confins de l’univers, où des centaines de formes de vie différentes se rencontrent et établissent des modus vivendi, en communiquant par le son. Les nuits de printemps, on entend résonner dans ce vaisseau les chants-lasers des rossignoles, qui combattent sans violence, à grands coups de beauté, pour attirer leurs compagnes arrivant après eux de migration et errant la nuit dans les bois pour trouver leur mâle ; on entend interloqué les abois des chevreuils, borborygmes gutturaux de fauves intergalactiques, hurlant le désespoir du désir. Ce qu’on appelle la “campagne” un soir d’été, c’est le souk inter-espèces le plus bariolé et bruyant, remuant d’énergie industrieuse, c’est un Times Square autre qu’humain un lundi matin – et les modernes sont assez fous, leur métaphysique assez autoréalisatrice, pour y voir un silence qui ressource, une solitude cosmique, un espace apaisé. Un lieu vide de présences réelles, et muet. Quitter la ville, alors, ce n’est pas bucoliquement s’éloigner des bruits et des nuisances, ce n’est pas aller vivre à la campagne, c’est aller vivre en minorité. Dès que la nature est dénaturalisée – non plus un aplat continu, un décor d’une seule pièce, un fond sur lequel se jouent les tribulations humaines –, dès qu’on retraduit les vivants en êtres et non plus en choses, alors le cosmopolitisme multispécifique devient submergeant, presque irrespirable, écrasant pour l’esprit – on est entrés en minorité. Cure de bon aloi pour les modernes, qui ont pris la mauvaise habitude de transformer tous leurs “autres” en minorités.

D’un certain point de vue, il est vrai que l’on a perdu une certaine sensibilité : l’urbanisation massive, le fait de ne pas vivre au quotidien au contact de formes de vie multiples, nous ont dépris des puissances de pistage – et j’entends par pistage en un sens philosophiquement enrichi, comme la sensibilité et la disponibilité aux signes des autres formes de vie. Cet art de lire s’est perdu : on “n’y voit rien”, et il y a un enjeu à reconstituer des chemins de sensibilité, pour commencer à réapprendre à voir. Si nous ne voyons rien dans la “nature”, ce n’est pas seulement par ignorance de savoirs écologiques, éthologiques et évolutionnaires, mais parce que nous vivons dans une cosmologie dans laquelle il n’y aurait supposément rien à voir, c’est-à-dire ici rien à traduire : pas de sens à interpréter. Tout l’enjeu philosophique revient à rendre sensible et évident qu’il y a bien quelque chose à voir et des significations riches à traduire dans les milieux vivants qui entourent. Il suffit néanmoins de faire ce pas-là et tout le paysage se recompose ! […] L’idée de “perte” de la sensibilité est néanmoins ambiguë dans sa formulation même. Le malentendu de cette idée revient en effet à ce qu’elle semble receler quelque chose comme un primitivisme nostalgique, qui n’est pas pertinent dans cette affaire. Ce n’était pas forcément “mieux avant”, et il ne s’agit pas de revenir à des formes de vie nus dans les bois. Tout l’enjeu est précisément qu’il s’agit de les inventer.”